Se cierra este álbum estrictamente personal de las diez probables mejores actuaciones masculinas en el cine cubano, según el crítico, ensayista y dramaturgo Norge Espinosa.

Sabía que iba a suceder de esta manera, porque cuando emprendí con Manuel Iglesias Pérez la desquiciante y gozosa labor de elegir las diez mejores actuaciones femeninas del cine cubano, ya nos ocurrió.

Un nombre se enlaza con otro, el recuerdo de un filme desata otras ideas, nos viene a la memoria un rostro más o menos olvidado, y nos perdemos en disquisiciones que, en todo caso, hablan de los repasos que el cine cubano, y la cultura de la Isla, se debe ya.

Miradas frescas sobre un legado que tal vez heredamos con mansedumbre y que parece poco dispuesto a ser discutido, reorganizado, como debe hacer cada generación de vez en vez, bajo peligro de que terminemos respirando el aire de un museo quizá glorioso, pero viciado. Y tampoco se me oculta el lado medianamente frívolo de toda elección, de un catálogo como este.

Me animo a seguir en la brega porque los comentarios recibidos, los pronósticos acertados o no acerca de quiénes ocuparán los lugares cimeros de este recorrido, son prueba de que puede combinarse la angustia que menciono en este párrafo con el gozo de establecer, con el lector, otros canales de tributo y diversión para que sintamos como algo mucho más nuestro a una parte de lo mejor de la cinematografía nacional.

Remover el dominó para dar sitio, entre nombres consagrados, a los más jóvenes, es cosa tan necesaria como justa. En un apretado haz se combinan figuras de larga carrera previa, y otras que se han fogueado directamente desde sus años de estudiantes ante la cámara.

Antes de continuar mencionando a quienes considero los mejores ejemplos de este oficio, pienso en otros actores dignos de mención, y otros a los que aún queda tiempo por demostrar toda su valía con personajes futuros, aunque han dado fe de sus potencialidades con algunas apariciones ya en nuestra pantalla.

Pienso en Enrique Molina, con su brillante trabajo en “Video de familia” (mediometraje de Humberto Padrón), Osvaldo Doimeadiós con varios personajes en títulos diversos, Mario Guerra en “El Benny” o en “Ciudad en rojo”, Jorge Cao en los múltiples roles que asumía en “Plaff… o demasiado miedo a la vida”. Por no hablar de otros que, como Omar Valdés, Miguel Benavides y Aramís Delgado nos han legado apariciones dignas de elogio.

Y entre los más jóvenes, a Carlos Enrique Almirante o Héctor Medina. El primero con un personaje muy breve pero interpretado con vehemencia en “Páginas del diario de Mauricio”, entre otros; y el segundo con desempeños en “Boleto al paraíso” y la producción irlandesa “Viva” que nos hacen desearle una próspera carrera a ambos. Un nombre más: Alexis Díaz de Villegas, por su “Juan de los Muertos”, nuestro primer superhéroe. Y casi ahora mismo, a Eduardo Martínez, por su debut como protagonista en “Santa y Andrés”.

Quién sabe si, de alcanzarme tiempo y fuerzas, de aquí a unos años, podamos verlos junto a los elegidos de ahora, en otra celebración de los talentos que han dado intensidad a nuestro cine.

Dicho lo cual, y sin más preámbulo, señoras y señores, aquí viene la segunda entrega de nuestra muy personal selección.

Probablemente no haya película más compleja, ardua, difícil y extraña en nuestra cinematografía que esta, dirigida por Titón después de “Memorias del subdesarrollo”, y que deviene un giro estilístico radical en su órbita, completamente alejado de su filme más reconocido.

El proyecto se venía preparando mucho antes, pero su rodaje, en los albores de la década del 70, terminó dando a luz una obra telúrica, que discute las bases de la Nación para luego ampliar ese asunto en “La última cena” y “Los sobrevivientes”.

“Una pelea…” es un filme desaforado, irregular, que sufre por un guion cuya verbalidad no acaba de empastar con la fuerza de sus imágenes, y que sigue desconcertando a muchos. Revisarlo ahora como preludio de lo que padecería la cultura nacional en ese decenio, enumerar a los intérpretes y colaboradores que poco después del estreno serían parametrados, es un gesto que nos permite reconsiderar sus virtudes y fracasos, como lectura exasperada de los primeros indicios de un fenómeno aterrador.

En ese filme están juntos, por suerte, dos de nuestros más grandes actores. Ambos con una recia formación teatral, sostienen un dueto que me permite colocarlos en el mismo escaño, y también repasar todas sus entregas, para elogiarlos en la dimensión que merecen.

José Antonio Rodríguez comenzó en la radio, pasó por el Conjunto Dramático Nacional. Debutó en el cine con un rol en “El otro Cristóbal” y cuando llega a este proyecto acababa de pasar la experiencia de Los Doce, el grupo experimental que guió Vicente Revuelta a partir de las técnicas del polaco Jerzy Grotowski y el Living Theater, entre otras influencias que algunos calificaron de perniciosas. El único estreno del grupo, “Peer Gynt”, significó un cisma que adelantó el enfrentamiento de posiciones opuestas en la escena cubana.

Dejó una huella firme en la televisión (“Las impuras”, “Doña Bárbara”), en Teatro Estudio (“Contigo pan y cebolla”, “Macbeth”, “El precio”) y en la primera etapa de su Teatro Buscón, junto a Aramís Delgado, Mónica Guffanti y Micheline Calvert, entre otros. Lo recuerdo también en los filmes “Polvo rojo” de Jesús Díaz o “Pon tu pensamiento en mí” de Arturo Sotto.

Vicente Revuelta, responsable de la dirección de actores en “Una pelea…”, se confabuló con Titón para traer al guion ese trabajo con lo extracotidiano que investigó en Los Doce.

Una secuencia breve, en la que el Padre Manuel intenta purgar sus deseos pecaminosos, tiene como referente casi directo al gran actor Ryszard Cieslak en su desempeño como El príncipe constante, célebre montaje de Grotowski. José Antonio aprovecha su mirada, su voz profunda, su acento teatral innegable para darle al personaje una dimensión que está entre lo real y lo alucinado.

El Padre Manuel es una prueba de fuego para cualquier actor, y él pasó esa prueba brillantemente.

Como su contraparte está Raúl Pomares, que venía de haber aprendido con Francisco Morín en el Teatro Universitario de su Santiago natal. Sería uno de los impulsores del teatro de relaciones en esa plaza, que rescató la tradición festiva para alzar espectáculos muy celebrados: “De cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra”, el más recordado de ellos, con el Cabildo Teatral Santiago.

Paralelo a ella se vinculó al cine y aquí, en su Juan Contreras, arriesga todo su saber para dar vida a este contrabandista, némesis del cura que insiste en trasladar la villa a sitio más seguro, y acaba siendo víctima de esa batalla sorda.

Pomares encarna al hombre ansioso de placeres, un libertino sin más causa que su propia sed de nuevas experiencias, contraria a la cobardía, supersticiones e hipocresía de quienes rigen la villa. Se opone al padre delirante con su desafiante voluntad de otros exorcismos, y ambos acabarán consumiéndose en esa lidia en la que los demonios ya han ganado.

Si aquí saca partido de su cuerda de actor dramático, en personajes posteriores echaría mano a su conocimiento del tipo popular, del cubano de a pie, y ofrecería momentos de excelente comedia en “Plaff… o demasiado miedo a la vida”, de Juan Carlos Tabío; “Alicia en el pueblo de Maravillas”, de Daniel Díaz Torres, y en “Nada”, de Juan Carlos Cremata, donde tiene un diálogo con Paula Alí que es de antología por su gracia y picardía que viene del bufo.

En “Una pelea cubana contra los demonios”, el libro extraordinario de Fernando Ortiz sirve como punto de partida para una alerta que sigue vigente.

Tanto José Antonio Rodríguez como Raúl Pomares, protagonistas de ese duelo tan extremo en este filme en el que ninguno baja la guardia, sobrevivieron a los desastres de lo que el filme presagiaba.

Verlos ahora, como contrapartes de una obra que en sí misma reclama otros exorcismos termina siendo una gran lección, en la que Titón, Vicente Revuelta y ellos se confabularon para que no perdamos de vista esas advertencias.

Se trataba de encontrar una especie de Buster Keaton tropical, un actor que reuniera en su trabajo determinada humildad y, al mismo tiempo, pudiera enfrentarse a los absurdos que la nueva sociedad cubana repetía con denuedo.

Gracias a una feliz elección, ese intérprete apareció en Salvador Wood, uno de nuestros actores más nobles, quien se entregó a Juanchín, el sobrino que centraliza la más vitriólica de nuestras comedias, con todos sus recursos.

Nacido en Santiago de Cuba, probó fuerzas allá en la radio y el teatro y, a mediados de los años 40, ya estaba en la capital. Aquí también apareció en programas televisivos, incorporando de vez en vez a personajes del campo, ese guajiro al que conocía bien y al que asumió brillantemente en otro de sus mejores desempeños, en “El brigadista”, junto a su hijo Patricio Wood, en 1977, bajo la dirección de Octavio Cortázar.

Lo que necesitaba Titón era un rostro con el que pudiera establecerse una comunicación inmediata, y Salvador Wood, mediante una economía notable de sus potencialidades, logra eso y más. Lo mismo en sus discusiones con el personal del cementerio que en las escenas de pesadilla que contienen tantos guiños a Buñuel, Bergman y otros maestros, y en sus transiciones más brillantes.

Una de sus frases, aquella que pronuncia cuando trata de quitarle al cadáver del tío el carné de trabajador que desencadena el enredo, se ha quedado conmigo. “Tío”, le dice al occiso, “pon de tu parte”.

La trama, llena de un humor macabro, consigue un balance de comicidad y sátira social que Salvador Wood entiende a cabalidad, y es a través de su personaje que nos reímos y sufrimos ante los desmanes de la burocracia.

Siendo esta una película que rinde tributo a otras tantas, él aporta una frescura que le deja ir más allá de esos referentes. La transparencia de su entrega podría hacer creer a algunos que se trata de un trabajo fácil, y esa limpieza en la entrega es exactamente lo contrario. Salvador lo asume todo sin perder el ritmo preciso de sus frases y reacciones, tratando de pensar en soluciones lógicas ante un hecho que ya ha perdido toda conexión con lo sensato.

Todo, menos el subirse al reloj de la Lonja del Comercio para hacer una secuencia inspirada en las acrobacias de Harold Lloyd, que hubo que reproducir en estudio porque, al parecer, Titón esperaba que su protagonista pudiera hacer todo aquello sin aterrizar en el asfalto, desde lo más alto del edificio real.

Poco a poco Juanchín va perdiendo la razón. Su breve escena con el siquiatra que representa Carlos Ruiz de la Tejera es una delicia. O cuando se prepara un trago y le pone algo del hielo con el que su tía intenta conservar el cuerpo del difunto. O cuando queda atrapado en el closet mientras su jefe, el señor Ramos, y una rubia descocada intentan tener sexo.

Cada acción suya se presenta con naturalidad, sin la necesidad de reforzar el chiste, con una limpieza interpretativa absoluta, desde un trabajo de interiorización que nos deja verlo como un infeliz que tiene la razón, pero que no puede hacer nada para defenderla, esa es la clave de su efecto cómico. De ahí que su desenlace sea creíble, y su imagen, cargando una enorme corona funeraria mientras persigue al administrador del cementerio para matarlo, es el cierre efectivo de la que es probablemente nuestra mejor comedia.

A varios años de “Las doce sillas”, Titón ha refinado su lenguaje, apela a momentos de humor en los que combina acciones y sonido, sin depender solamente de lo verbal, y encuentra en un elenco afinado a las caricaturas precisas de esta condena a un mal que seguimos padeciendo.

El Juanchín de Salvador Wood puede ser cualquiera de nosotros. Que su locura y encierro en el manicomio nos sirva para recordar que nunca, sencillamente nunca, debemos enterrar a un pariente querido con su carné laboral.

Ya había interpretado a un machista hiperceloso, en el célebre tercer cuento de “Lucía”, junto a Adela Legrá y bajo las órdenes de Humberto Solás en 1968.

Poseedor de una intensa carrera teatral, fogueado en el Conjunto Dramático Nacional y luego en Teatro Estudio, acumuló apariciones brillantes también en la televisión. Aprovechó todos sus encantos, sus manías de seductor incorregible, y trabajó con los mejores directores de todos los medios.

Otro santiaguero en esta lista, tenía una voz inconfundible, y una presencia magnética que supo emplear al máximo. Interpretó personajes complejos, algunos de nuestros mejores villanos, y supo renovar de vez en vez su trayectoria, lo mismo bajo las órdenes de Vicente Revuelta en “Las tres hermanas”, “La duodécima noche” o “En el parque”; que en instantes francamente insólitos, como aquella coreografía del Ballet Teatro de La Habana en la que compartía cartel con Jorge Esquivel.

Las anécdotas de su vida, desatadas por su carisma indudable, son numerosas y llegan hasta hoy. Cuando se piensa en alguno de nuestros actores totales, el nombre de Adolfo LLauradó no demora en venir a la memoria.

En 1979 se estrena “Retrato de Teresa”, que de inmediato se convierte en un punto de intenso debate que rebasó los límites de la prensa y la discusión sobre la propia película.

El machismo y la posibilidad de la mujer, en la nueva sociedad, de enfrentarse a todos los límites, eran presentados en el guion del director y Ambrosio Fornet mediante un estudio naturalista que tocó más de una cuerda en el público.

Junto a una Daysi Granados en plenitud, Adolfo era su antagonista, el marido que siente que esta mujer se le escapa cuando intenta vincularse cada vez más a los cambios del contexto. LLauradó encarna una radiografía de ese macho que al tiempo que va transformándose también, no puede dejar de repetir gestos y costumbres que lo caracterizan aún como un ser retrógrado.

Si en “Lucía” el tono del relato final era farsesco, y la comedia acentuaba el absurdo de tales actitudes; acá en “Retrato de Teresa” el tono es mucho más mesurado, casi hiperrealista en su representación de la realidad que era esa Cuba a fines de los 70.

Ramón no es, como Tomás, un hombre de campo. Se mueve en la ciudad, es reparador de televisores, y aprovecha las bondades de su oficio para tener otras conquistas. La tensión entre él y Teresa, sin embargo, proviene del mismo error: para él es normal que las cosas ocurran así, tanto como que una mujer debe esperarlo en casa, con todo listo, mientras él disfruta de las ventajas de su masculinidad.

Lo que sucedió con Tomás es que el personaje funcionó como un espejo, en el cual los espectadores pudieron reconocer a muchos entre ellos mismos. El Ramón de Adolfo Llauradó es un rostro vivo y no la simple encarnación de un prejuicio, de un atavismo que él descomponía mediante su arsenal de intensos recursos actorales.

Solo un buen intérprete puede regresar a un tipo de personaje que ha interpretado previamente, y demostrar que sabe encontrar los matices necesarios para dotar a su nuevo carácter de otros contrastes y valores.

Hacia el desenlace, Ramón se va quedando solo, y la cámara nos deja ver en el trabajo de Adolfo cómo este hombre va comprendiendo que puede perder lo que en verdad le es más querido, y lucha con su orgullo para tratar de reconquistar a Teresa. Cuando trata de volver a la casa donde han criado a sus hijos y descubre que la cerradura ha sido cambiada, ya su suerte está echada. Se empeña en ser buen trabajador, en superarse, pero su médula sigue siendo la misma y eso no cambiará.

La conversación final entre él y Teresa ya no tiene sentido, ella avanzará por el boulevard populoso mientras Pacho Alonso parece cantarle, y Ramón no logra encontrarla entre la gente. Puede pasar aún todos los días, pero aún él no comprende.

“Acuérdate que no es lo mismo”, le dice Teresa antes de abandonarlo.

Es él al final quien ha perdido, quien se ha perdido. Lo sabemos por la mirada con la cual Adolfo Llauradó nos revela el desconcierto de su personaje, bajo la luz de una tarde de sábado habanero, en esa Cuba que ya no existe más.

Si un lector interesado en saber más de la obra de Sergio Corrieri acudiese a la entrada que aparece con su nombre en la Ecured, podría pensar que se ha equivocado de persona.

Dicha semblanza persiste, una y otra vez, en dar una imagen del actor, director y fundador de Teatro Escambray en tanto comprometido con la causa revolucionaria, subrayando de tal manera esa vinculación con el socialismo que casi se creería que leemos la biografía de un mártir o un héroe nacional del trabajo.

Lo cierto es que Corrieri fue durante muchos años uno de los nombres esenciales de nuestra vida teatral, hasta que esa segunda imagen se impuso, y ya se ve, ha terminado por desplazar determinadas cosas en su recuerdo.

Comenzó a actuar en el Teatro Universitario. Tenía un porte atractivo, buena voz, era inteligente y un lector agudo. Cuando se enrola en el naciente Teatro Estudio, es uno de los actores que en 1958 centraliza el mayor alcance de la técnica stanislavskiana entre nosotros con “Largo viaje de un día hacia la noche”. Vicente Revuelta lo tendrá por discípulo y colaborador cercano, y en Teatro Estudio actuará (“Fuenteovejuna”, “El perro del hortelano”) y dirigirá el estreno mundial de “Contigo pan y cebolla”.

Al mismo tiempo, ya hace cine, teatro en televisión, etcétera. En 1968 se separa de ese núcleo y se dirige a El Escambray, ansioso de nuevas experiencias y un contacto más específico con un público distante de las dinámicas del teatro de sala. Se mantuvo allí hasta mediados de los 80.

Luego empezó a ocupar diversos roles políticos, y terminaría presidiendo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Había interpretado el rol de David, modelo del agente de la Seguridad del Estado, en la teleserie “En silencio ha tenido que ser”. En cierto modo, fue la culminación de su carrera actoral, y el punto climático de su popularidad.

Ya no podría desprenderse de la imagen de David. O sencillamente, eligió entre eso y las nuevas opciones. Se apartó de la vida teatral.

Cuando Vicente Ferraz, el director del documental “Soy Cuba: un mamut siberiano”, le pregunta por uno de los famosos planos secuencias de ese filme de Kalatozov, no recuerda que es su rostro, justamente, el que abría la célebre secuencia.

Pero nada de eso podría diluir el impacto de su excelente trabajo en “Memorias del subdesarrollo”.

La vinculación de su personaje, de su rostro, de sus acciones, de su voz en off, con el espectador; su complicidad con la cámara cuando desmenuza la vida de este hombre atrapado en un mundo al que ya no pertenece, y que intenta ver las nuevas fases de ese proceso desde una distancia que él cree va a protegerlo siempre, es ejemplar.

La actuación de Corrieri, en complicidad inquebrantable con la idea mayor que Titón propone en esta recreación, más que versión en pantalla de la novela de Edmundo Desnoes, no tiene nada que envidiar a algunas de las mejores interpretaciones masculinas de su tiempo que consagraron a valiosos nombres en otras cinematografías.

Su estudio de la apatía, la contención que rehúye los modos estereotípicos de una actuación “a la cubana”, sin dejar por ello de tener sentido en nuestro contexto, es modélica. Difícil, en tanto el personaje se expresa más directamente a ratos mediante sus pensamientos, algo que ayuda a mantener justo ese trabajo de distanciación que la película requiere, y que obtiene algunos de sus mejores instantes en los silencios de Sergio, mostrando todas sus ambigüedades.

Su escena de romance con Elena, interpretada por Daysi Granados, su trabajo ante el espejo cuando juega con los cosméticos de su ex mujer, la mirada con la cual califica la ruina temprana de la ciudad mientras pasea por ella, convierten el tedio del personaje en una caja de resonancia en la que vibran preguntas que aún mantienen, como el filme todo, una asombrosa vigencia.

Si Sergio es un hombre que duda, un hombre que se aparta, que se niega a participar y terminará siendo desintegrado por las fuerzas que anulan todo lo que él ha sido, tanto sus agudezas como sus cobardías; no deja de ser curioso que su personaje más popular sea tan opuesto al que interpreta en el más sólido de nuestros filmes.

“Memorias…” sigue siendo un título incómodo y provocador, extraordinariamente moderno y al mismo tiempo tan equilibrado en sus cuestionamientos: una pieza que en sí misma contiene una maquinaria crítica que opera como parte de su médula al tiempo que va desenvolviendo su estructura.

La actuación de Corrieri muestra a un ser incapaz de asumir su nuevo conflicto en una época de cambio. Se horroriza del doble de sí mismo que puede ser su amigo Pablo, encarnado por Omar Valdés; al tiempo que confiesa que nunca podría ser igual al hermano de Elena, al que interpreta René de la Cruz.

No es semejante a los que se van pero tampoco a los que se quedan. Se vaporiza ante nosotros, el grano de su imagen en la cámara va atomizándolo en aquella solución tan ingeniosa.

Sus próximas interpretaciones ya tendrían otro carácter: se volverá un héroe. Alberto Delgado, Mella, David. Tal vez esa nota biográfica a la que me refería habla de esos personajes más que del actor que les daba vida.

Reconozcamos, sin embargo, que fue también su talento el que le permitió dar vida a esos mártires de la causa, tanto como al sarcástico Sergio que se pregunta: “¿Y la paloma que iba a mandar Picasso?”

Al fin y al cabo, somos víctimas, estamos presos, como él, aunque no seamos idénticos, de los mismos gestos y las mismas palabras.

Tiene una escena en “El misterio Galíndez”, filmada en el 2003 cuando ya se encontraba exiliado, en la cual le bastan unas pocas frases para robarse la secuencia que comparte nada más y menos que con Harvey Keitel. Lo hace con los recursos de ese actor extraordinario que fue, capaz de abordar el drama y la comedia, yendo de un personaje de maneras refinadas a otros de extracción más popular sin aparente dificultad.

Revisando tantas películas en estos días, lo he visto acá y allá y jamás da una nota falsa.

“Alberto Delgado, cará”. Dice eso en “El hombre de Maisinicú”, y se acabó el dinero. Es él quien domina las secuencia finales de ese popular filme de Manuel Pérez y su Cheíto León pasó de inmediato a ser unos de los caracteres más inolvidables de todo el cine cubano.

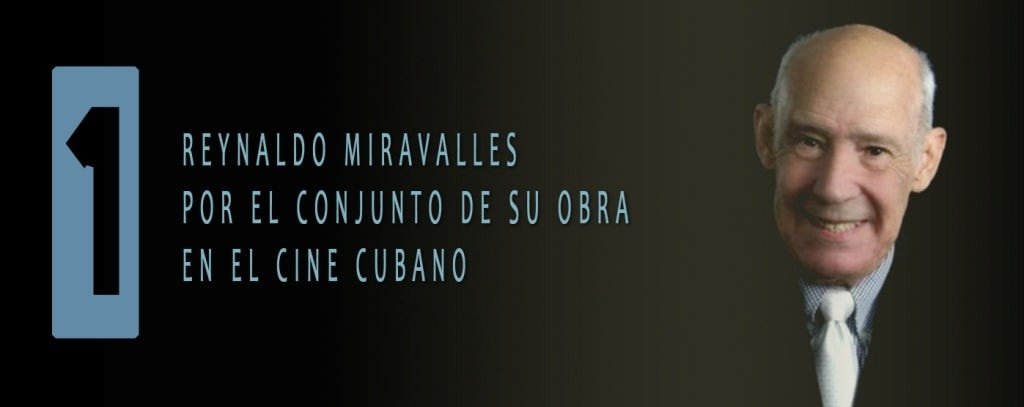

Y Miravalles, que ya tenía una carrera notable, se consagró en la memoria colectiva con ese bandolero que no duda en poner en juego sus cartas más violentas.

Tuvo sus comienzos en la radio y la televisión, y en ambos medios interpretaría a su personaje más simpático, el guajiro Melesio, al que sabía dejar a un lado para encarnar otros roles. Su versatilidad, su disposición a probar fuerzas con nuevos papeles, lo mantuvieron siempre a la vista del público como un nombre llamativo.

Ya estaba en uno de los cuentos de “Historias de la Revolución”, y antes de “El hombre de Maisinicú” había aparecido en “El joven rebelde”, de Julio García Espinosa y, bajo las órdenes de Titón en “Las doce sillas” y “Una pelea cubana contra los demonios”.

Su vinculación con Gutiérrez Alea se extendería hasta “Los sobrevivientes”. Son tres de sus mejores desempeños.

Es difícil elegir una sola entre sus apariciones para colocarlo en la cima de esta selección porque la ubicuidad de Miravalles está sostenida con su labor de actor riguroso, que sabe modular las frases, manejar pausas y entonaciones para revelarnos siempre a un personaje interesante.

En los 80 se dejaría ver en comedias como “Los pájaros tirándole a la escopeta” y “De tal Pedro tal astilla”, sin dejar de incorporar roles dramáticos o colaborar con la televisión.

Cuando acepta el guion de “Alicia en el pueblo de maravillas”, su carrera estaba a punto de dar un giro radical. La película de Daniel Díaz Torres desató una serie de interpretaciones y equívocos aún mayores que los de su argumento.

La feroz sátira, ubicada en ese poblado fantasmal al que van a parar tantos defenestrados y del cual parece no haber salida, fue leída como una metáfora de la crisis del socialismo, y a partir de ahí se hilvanó una cadena de acusaciones que pusieron al ICAIC al borde de la desaparición.

Entre los puntos de ataque, se afirmaba que Miravalles hacía una caricatura de Fidel Castro, como el director de una institución hospitalaria que regía los destinos de todos los “maravillosos”.

El debate agotó numerosas fuerzas, y generó un clima de desencanto del cual el ICAIC demoraría en recuperarse, aunque el cisma unió, de manera excepcional, a sus principales creadores en una respuesta contundente a quienes pensaban descabezarlos.

Poco después, tras otra aparición digna en una obra de Rapi Diego: “Mascaró, el cazador americano”, que le valió el Premio Coral, Miravalles se radicaba en los Estados Unidos. Para algunos funcionarios, esta salida del popular actor devino casi una traición política.

Se mantuvo trabajando en cuanto pudo, y vencidas numerosas resistencias, vino a cerrar su carrera en su país natal, con “Esther en alguna parte”, de Gerardo Chijona. Murió en La Habana, a los 93 años de edad, sin recibir el Premio Nacional de Cine que tanto merecía.

Su trayectoria bien merece una retrospectiva.

Si se pusieran en secuencia los filmes mencionados y aun otros menores en los que también trabajó, se vería que Miravalles sabe abordar un papel jugoso y llenarlo de matices, así como asumir con dignidad roles menos coloridos.

Con su imponente estatura, sabe encontrar siempre un detalle que haga más eficaz su desempeño, moviéndose con naturalidad en una gama tan diversa de caracteres como la que integra su asombroso currículo.

Por más de treinta años estuvo a la cabeza de nuestros actores, y a su presencia se debe que volvamos, de cuando en cuando, a algunas de esas obras, tratando de captar una de sus transiciones, su manejo inteligente del humor, su capacidad para adaptar a una circunstancia específica su voz y sus expresiones, como hace de manera inolvidable con su célebre Cheíto.

Y desplegando otra lección de maldad en el Francisco Estévez, perseguidor de esclavos, en “Rancheador”, de Sergio Giral. O con un personaje breve, al que extrae lo mejor, en una película como “Alsino y el cóndor”, de cuando nos dio por incentivar el cine nicaragüense.

Es un actor cuya presencia siempre se agradece, y que juega con sus cartas para revelarnos siempre algo nuevo en su quehacer.

Es él quien se merece, por la solidez de toda su órbita, este primer sitio en una selección que, dentro de sus muchos rigores, me ha regalado el amplio placer de reconocerlo, admirarlo y respetarlo aún más. Qué suerte la del cine cubano, la de tener entre sus nombres esenciales, a un actor llamado Reynaldo Miravalles.

CODA

Y así llegamos al final.

Creía, insisto, que la selección de nuestras actrices más destacadas iba a ser ardua. Esta lo ha sido mucho más, y me ha exigido ir más a fondo.

Vaya aquí mi agradecimiento al gestor de este blog y a muchos otros creadores que no me alcanza el espacio, ni las fuerzas, a mencionar. Me quedan varias señales a seguir, como la que me deja reconocer que es Titón el director más referenciado en este catálogo, y ello subraya su sagacidad, su talento, su capacidad para dar a la pantalla personajes complejos y notables desde el guion, que para él fue siempre el pilar de cada proyecto.

Ahora quedan los comentarios de los lectores y espectadores, sus acuerdos y desacuerdos con este rejuego de memorias, imágenes y presencias que son nuestro cine y el modo en qué nos hemos relacionado con este archivo que aúna poéticas y políticas, conflictos y alianzas, comedia y drama: una Cuba en muchas Cubas.

Reencontrar esa Isla en la pantalla, en quienes nos han hablado desde ellas, nos llevará a otros reordenamientos, y ojalá que a mayores reflexiones.

Y ya, hasta aquí, querido Manolito.

“Nos vemos en la próxima aventura”, como diría Elpidio Valdés – Frank González.

Me retiro antes de que nos empiecen a caer encima las quejas enfurecidas de nuestras lectoras, preguntando a voz en cuello cómo es posible que hayamos publicado este catálogo sin mencionar, ni una sola vez, a César Évora, famosamente conocido por aquella célebre anécdota habanera como “el bello de La Alhambra”.

Te advierto que yo, por si acaso, ya tengo apagado el móvil.

(Santa Clara, 1971). Poeta, dramaturgo y crítico de teatro cubano. Pertenece al Consejo de las Artes Escénicas. Muchos de los espectáculos que ha asesorado para el grupo teatro El Público han merecido el Premio de la Crítica. Sus poemas se incluyen en antologías de Cuba, España, México y Estados Unidos.

Leerlo fue recordar con apasionamiento colegial los mejores anos de mi vida. Excelente material que agradezco y vuelvo a agradecer.